港中大深圳研究院研究员杨宏峰教授团队揭示破坏性地震前的11个月先兆讯号

香港中文大学(港中大)地球与环境科学系杨宏峰教授及其团队,发现2019年四川威远页岩气田的5.6级地震前长达11个月的先兆性断层活动。这项突破性发现发表于著名期刊《Communications Earth & Environment》,揭示地震发生前长时间的先兆讯号,为破坏性地震的诱发机制及救灾策略提供新见解。此前,杨教授团队于2020年研究曾引起各地学术界关注,揭示了该地区的水力压裂可诱发破坏性地震,而本次研究更加深入地探讨其诱发机制,加深对水力压裂诱发地震的认识。

自2017年以来,杨教授的团队一直研究四川盆地(中国页岩气开发的主要区域)的诱发地震。虽然大多数诱发地震规模较小,但有些地震可能具有破坏性,导致人员伤亡和严重经济损失。由于缺乏对这些破坏性事件机制的深入了解,令制定有效应对策略面临严峻挑战。在2020年,团队揭示了2019年发生于威远页岩气田的极浅层地震可能与水力压裂有关。水力压裂是一种透过向低渗透性的页岩层注入高压水而产生裂缝,以提高页岩气产量的技术。研究首次记录因水力压裂诱发的地震例子。2023年,团队更发现了水力压裂诱发地震的新机制。

图:资金平博士(左及中)及杨宏峰教授(右)参与实地工作,在野外装置地震仪收集地震讯号。

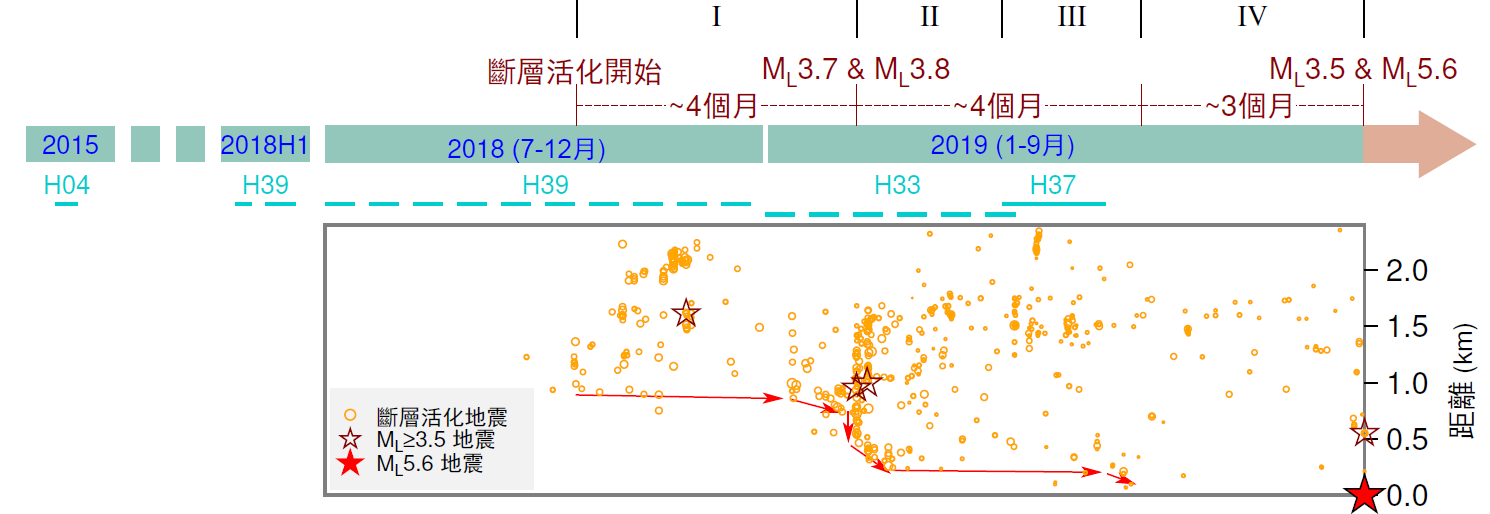

在最新研究中,团队利用近断层地震仪数据及先进的数据处理技术,以极高精准度(定位误差小于10米)识别出2019年四川威远5.6级地震发生前的长时间地震先兆讯号,并与该区页岩气开采活动有关。数值模拟进一步显示,无震滑移──即沿断层的缓慢非地震性运动──是长时间先兆断层活动的主要因素。该区于2015年开始开采油气,并设置多个水力压裂平台向页岩注入高压水。受H39平台水力压裂流体进入断层影响,断层于2018年10月开始活动。随后,因受到多个平台持续水力压裂的影响,先兆性前震因而沿著断层向主震震源迁移。杨宏峰教授表示:“由于地震会在压裂活动结束之后发生,这使得难以及时采取有效缓解措施。我们的研究发现长时间的先兆性断层活动对评估诱发地震的风险。这类持续性的地震活动在地震前11个月反映断层面的状况,对随后的破坏性地震有所警示,显示微小的断层运动如何逐渐演化至灾难性事件的发生。”

图:2019年四川威远5.6级地震发生前的11个月内出现先兆讯号。

这些先兆讯号可视为活跃页岩气开采区域的灾害预警。研究团队计划继续在四川盆地进行研究,扩大地震数据库,以支持研发预警系统。研究团队中还包括由香港博士研究生奖学金计划资助的第一作者资金平博士,以及第一共同作者、香港研究资助局博士后奖学金计划得奖者兼现任岭南大学助理教授杨雨韵博士。

研究论文全文见:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02151-1

2020年研究结果:https://www.cpr.cuhk.edu.hk/tc/press/cuhk-professor-investigates-extremely-shallow-earthquake-related-to-shale-gas-production-in-sichuan/

杨宏峰教授目前在深圳研究院承担的项目:国家项目-NSFC-联合基金项目:基于密集台阵观测和人工智能方法的四川威远页岩气田地震研究(项目编号:U2139203)

关于香港中文大学深圳研究院地震研究实验室:香港中文大学深圳研究院地震研究实验室负责人是深圳研究院研究员,港中大地球环境科学系杨宏峰教授,实验室致力于利用海底地震仪研究俯冲带地震及俯冲带动力学、利用地震台阵观测数据探测断裂带结构、检测诱发地震,探究诱发地震形成机制、模拟地震破裂,分析地震危险性。

信息来源:[香港中文大學传讯及公共关系处] https://www.cpr.cuhk.edu.hk/sc/press/cuhk-scholar-uncovers-precursory-signals-lasting-up-to-11-months-before-a-destructive-induced-earthquake/